|

Actualité de l'émulation [contenu fourni par Emu-France]

|

||

|

|||

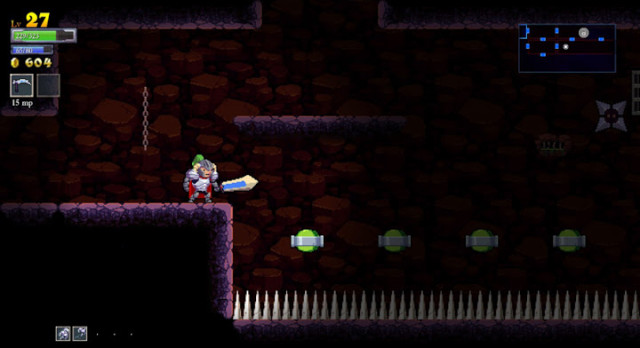

Des fondamentaux immédiatement familiersTous les jeux de la vague rétro partent de la même base, tous appliquent sans exception un principe rappelé par Shigeru Miyamoto lors d'une interview sur New Super Mario Bros. Wii : "En fait, un jeu divertissant devrait toujours être simple à comprendre, vous devez comprendre ce qu'il faut faire directement au premier coup d'œil. Le jeu devrait être si bien construit qu'en quelques instants vous êtes capable de comprendre votre objectif. Ainsi, si vous n'y arrivez pas, vous vous en voulez à vous-même plutôt qu'au jeu." Plus que le pixel art ou les graphismes vectoriels, d'ailleurs absents de certains jeux, la vague rétro s'est avant tout construite sur cette simplicité et sur l'immédiateté du plaisir ludique, contrastant à l'époque radicalement avec le reste du paysage vidéoludique. Et non seulement cela, mais les jeux concernés sont à peu près tous des déclinaisons de classiques aisément identifiables... Ainsi, Geometry Wars : Retro Evolved est comme on l'a déjà dit très proche de Black Widow (1982), escapeVektor - Chapter 1 ressemble à Qix (1981) et se joue à la manière de Crush Roller (1981), VVVVVV évoque tout de suite Jet Set Willy (1984), SteamWorld Dig rappelle immédiatement Boulder Dash (1984), Maldita Castilla est bien évidemment un successeur spirituel de Ghosts'n Goblins (1985), Hotline Miami a des airs de Into the Eagle's Nest (1986), Super Meat Boy reprend la maniabilité et le gameplay des châteaux de Super Mario World (1990), Spelunky et Aban Hawkins & the 1000 SPIKES héritent à la fois de Spelunker (1983) et de Rick Dangerous (1989), Braid multiplie les clins d'œil à Super Mario Bros. (1985) et suit la formule plateformes/puzzles de Donkey Kong '94 (1994), Bit. Trip Beat se construit sur les bases de Pong (1972), World of Goo s'inspire sur son fond et sa forme de Lemmings (1991), Shovel Knight doit à peu près tout à la saga Megaman (1987) malgré ses emprunts à DuckTales (1989)... et bien sûr, Megaman 9, Pac-Man CE, Space Invaders Extreme (chacun des trois ayant connu une ou plusieurs suites directes), NES Remix et Sonic Mania sont tous fondés sur leur série respective.  Dans un contexte où les jeux cherchaient plutôt à intriguer, à être volontairement ambigus par rapport à ce que le joueur pouvait y faire ou ne pas y faire, avec des actions contextuelles variées et des environnements chargés parfois ouverts et souvent assez peu lisibles, les jeux de la vague rétro se sont au contraire caractérisés par leur familiarité, leur clarté, leur évidence. Les similitudes que l'on a soulignées entre certains classiques et les jeux cités plus haut ne sont pas des références superficielles : si l'on a déjà joué aux premiers, on retrouvera immédiatement ses repères dans les seconds, pour en tirer aussitôt le même type de plaisir à peine la manette de jeu prise en mains. On a déjà évoqué les raisons de ce retournement, au premier rang desquelles un effet de balancier assez classique : dans une ère où le old school avait toujours été omniprésent, on aspirait naturellement à autre chose - à une histoire et des personnages plus développés, des mécaniques ludiques plus riches et complexes, un univers plus travaillé, etc. ; mais une fois tous ces buts atteints jusqu'à saturer l'offre, la demande s'est inversée, d'autant que les jeux "modernes" exigeaient alors beaucoup d'investissement que ni les joueurs d'un certain âge (avec un travail, un conjoint, etc.) ni les plus jeunes (croulant sous les distractions) n'arrivaient plus à suivre, les forçant à se concentrer sur certains titres et à condamner commercialement les autres. Les jeux plus courts, plus directs, plus spontanément amusants ont ainsi retrouvé une place à la fois du point de vue du public et de celui des créateurs et éditeurs, et la dimension historique et nostalgique apportée de surcroît par la vague rétro aura été la cerise (de Pac-Man) sur le gâteau. Dans le cas de Rogue Legacy, la référence structurante est bien évidemment Castlevania, et plus spécifiquement la formule de Symphony of the Night (elle-même inspirée de Metroid) : dans les deux cas, on joue un courageux héros qui, pour restaurer l'honneur de sa famille, doit explorer librement un château et ses dépendances labyrinthiques afin d'y débloquer petit à petit l'accès au démoniaque maître des lieux, que l'on affrontera lors d'un duel final titanesque. En cours de route, il faudra trouver son chemin, se défendre contre les monstres qui peuplent le château, briser du mobilier pour y trouver de l'argent et de la nourriture, monter en niveau de compétence, dénicher ou acheter du matériel (épées, pièces d'armure, armes secondaires, etc.) que l'on sélectionnera soigneusement selon divers critères, acquérir de nouvelles capacités qui donneront accès à des zones ou des trésors auparavant inaccessibles, occire des boss et mini-boss, etc. - et le tout dans une ambiance fantastique, lugubre et médiévale. Cette affiliation du jeu de Cellar Door Games avec le grand classique de Konami est assumée par le biais d'emprunts revendiqués : l'affichage de la carte est similaire à s'y méprendre, les armes secondaires sont pour ainsi dire les mêmes et marchent de la même façon (leur usage consomme une jauge spécifique rechargée à l'aide d'objets trouvés dans le mobilier), le gameplay de base est identique (mélange de combats, de jeu de plateformes, d'exploration et de jeu de rôle), l'architecture est voisine tant dans l'identité visuelle des lieux que dans le level design, on y retrouve des clichés comme l'abondance des chandeliers à briser et la présence en arrière-plan d'une lune surdimensionnée, etc.  Pourtant, et c'est très fréquent chez les jeux de la vague rétro, Rogue Legacy se distingue de Symphony of the Night par des choix de fondements ludiques bien plus épurés que ceux de son modèle, pour un gameplay au final beaucoup plus old school en dépit des seize années qui se sont écoulées entre les deux jeux. Si Symphony of the Night est resté une référence dans l'histoire du jeu vidéo, ça n'est pas tant parce qu'il s'agissait là du premier Castlevania à intégrer des éléments de jeu de rôle ou de jeu d'aventure, c'est d'abord parce qu'il est le point de pivot entre deux tendances historiques : d'un côté le jeu "à l'ancienne" en deux dimensions d'où provient la série, et de l'autre le jeu prioritairement narratif et immersif où l'atmosphère, l'univers et la présentation priment sur l'aspect ludique. Alors qu'à l'époque de la sortie du jeu, au milieu de la vie de la PlayStation, cette dernière tendance était synonyme de jeu en trois dimensions, Symphony of the Night a cherché à concrétiser cette vision dans un format traditionnel, devenant ainsi pour longtemps le jeu en 2D ayant le plus fait preuve de moyens et d'ambition - le symbole de ce qu'aurait pu devenir le jeu vidéo sans l'irruption de la 3D. Rogue Legacy est antinomique à cela, historiquement, ludiquement et techniquement. Symphony of the Night utilise en effet ses mécaniques à la Metroid (avec des powerups à dénicher dans des lieux précis qui permettront d'atteindre d'autres powerups etc.) pour canaliser, mettre en scène et scénariser les progrès du joueur tout en le familiarisant avec le château de Dracula, qui regorge d'environnements soignés possédant chacun sa propre atmosphère, son style architectural, son thème musical, son bestiaire, etc. Ce dévoilement progressif et maîtrisé de ce que le jeu a à offrir est sublimé par une présentation visuelle et sonore de haut niveau, au sommet de son époque, permettant une dramatisation de l'action très spectaculaire. Alors que l'action de Symphony of the Night était très lente, écrite et maniérée, l'action de Rogue Legacy est ainsi très nerveuse, libre et minimaliste, les salles étant dépourvues de tout contenu immersif ou narratif et se résumant à de pures arènes ludiques : au lieu d'être en quelque sorte Devil May Cry en 2D, la logique ludique de Rogue Legacy se rapproche donc de Robotron : 2084, avec des ennemis aux schémas d'attaque simples que le jeu combine pour créer des défis complexes et stimulants. L'exploration se superpose sur cette logique "arcade" sans jamais prévaloir sur celle-ci, tout comme la gestion de l'équipement et des capacités du héros n'interfère jamais sur l'action, cette gestion devant se faire entre deux essais avant même d'entrer dans le château.  À sa base, Rogue Legacy est donc doublement addictif :

Cette dualité entre d'un côté une grande quête générale dans un monde ouvert et de l'autre des salles proposant chacune un défi "arcade" autosuffisant n'est pas neuve, elle était courante chez les ordinateurs 8-bit du milieu des années 1980, comme exposé dans l'article sur Sepulcri qui mentionnait également Atic Atac, Knight Lore, Spindizzy, Impossible Mission... Alors qu'il fait des références appuyées à un jeu japonais des années 1990, Rogue Legacy est donc bien plus proche des jeux occidentaux des années 1980, et ce n'est pas un cas isolé : Super Meat Boy, par exemple, reprend comme on l'a dit la maniabilité et certains éléments de level design de Super Mario World, mais son gameplay ultra minimaliste de survie pure dans des niveaux de petite taille est beaucoup plus proche d'un jeu à tableaux comme Manic Miner (1983) sur ZX Spectrum.  Ce principe général s'applique même aux jeux périphériques à la vague rétro : après Half-Life², Valve Corporation a surpris tout le monde avec un Portal structuré comme une suite de petits défis segmentés se déroulant dans des salles stériles ramenées à leur contenu ludique ; Donkey Kong Country Returns sur Wii propose une action étonnamment plus simple et focalisée que celle des volets de Rare sur SNES ; la série des New Super Mario Bros. a comme modèle principal le premier Super Mario Bros. sur NES et non Super Mario World sur SNES ; Punch-Out!! sur Wii a été construit à partir de l'opus NES et ignore les ajouts ludiques de Super Punch-Out!! sur SNES, etc. Mais, malgré les apparences et les éventuelles premières impressions, il serait faux d'affirmer que la vague rétro se résume à un retour aux sources, elle a en réalité fait preuve de bien plus de modernité que des jeux "en boîte" contemporains se contentant de prolonger la logique cinématographique qui obnubilait alors l'industrie du jeu vidéo depuis plus de quinze ans... Du rétro avec un "twist" moderneOn l'a dit, un certain nombre de jeux de la vague rétro n'auraient pas dépareillé s'ils étaient sortis lors des périodes auxquelles ils font référence : Megaman 9 évidemment, Cave Story, La-Mulana, Maldita Castilla, Shovel Knight, Elliot Quest... mais ce n'est pas le cas de l'essentiel des jeux de la vague, dont nous allons maintenant passer en revue les différents types d'innovation. Premier axe : les jeux "hardcore"Parmi les formules qui nous paraissent aujourd'hui familières alors qu'elles étaient transgressives à l'époque, il y a bien entendu le jeu "hardcore", et en particulier la structure du "hardcore platformer", qui ne date pas de Super Meat Boy en 2010 ni même de son brouillon Meat Boy en 2008, mais qui remonte jusqu'en 2004 avec des jeux indépendants comme Jumper de Matt Thorson (l'auteur de Celeste sorti début 2018) ou encore N de Metanet Software. Comme dit plus haut, cette formule est plus dépouillée que la référence du genre, Super Mario Bros. sorti en 1985, et rappelle un jeu à tableaux comme Manic Miner sorti en 1983 ; mais à la fois les "mascot platformers" des années 1990, Super Mario Bros. et Manic Miner sont pourtant basés sur une chose que les hardcore platformers éludent soigneusement : l'endurance.  En effet, Manic Miner a beau être un jeu à tableaux, il faut malgré tout enchaîner tous ses tableaux dans l'ordre sans interruption pour en venir à bout, et surtout, sans perdre plus qu'un certain nombre de vies. Depuis le Donkey Kong originel (1981) jusqu'à Klonoa sur PlayStation (1997), le principe reste donc inchangé même s'il s'est enrichi de cœurs, checkpoints, mots de passe et autres points de sauvegarde au fur et à mesure que les jeux se sont allongés puis orientés vers l'exploration et la collecte : il faut, dans tous les cas, tenir le plus longtemps et le plus loin possible avec des ressources vitales limitées. Il s'agit là d'une révolution, et si cette dernière est souvent associée à Super Meat Boy bien qu'il n'ait pas inventé le genre, c'est certes parce que le jeu est sorti au bon moment, mais surtout parce qu'il incarne parfaitement la logique du hardcore platformer en tirant toutes les conséquences de ses postulats de base : ses niveaux sont en apparence brutalement difficiles, mais cette difficulté est idéalement compensée d'un côté par la petitesse de ses aires de jeu et l'absence de compteur de vies, et de l'autre par une maniabilité exemplaire, étonnamment souple, et un rythme absolument incroyable découlant à la fois de l'absence de délai entre deux tentatives et d'un level design tout entier conçu pour que le joueur ne se retienne pas. Tous les hardcore platformers ne suivent pas l'exacte même formule que Super Meat Boy : Aban Hawkins & the 1000 SPIKES et sa suite Aban Hawkins & the 1001 Spikes ont par exemple une maniabilité nettement plus rigide, qui permet en contrepartie d'être précis plus aisément grâce à un gameplay plus "carré" ; les deux jeux sont également davantage basés sur la paranoïa et la mémorisation que sur l'adresse, et comportent un (très large) compteur de vies ainsi qu'un (très bref) écran de Game Over, mais on y retrouve cependant tous les fondamentaux du hardcore platformer avec le même résultat.  Flywrench, originellement distribué gratuitement en 2007, est un bon exemple de cela : le jeu est en gros une évolution des jeux d'adresse à inertie façon Thrust sur Commodore 64, mais il suit les grandes lignes des hardcore platformers - vies illimitées, pas de pause entre les morts, niveaux très courts, difficulté élevée. Parmi les jeux les plus connus, Hotline Miami suit lui aussi ces mêmes grandes lignes avec un gameplay là encore très différent - en fait, la formule s'est tellement généralisée qu'on a même pu la retrouver par la suite chez de grands éditeurs comme par exemple Nintendo avec NES Remix, et avant cela, Pac-Man CE et plus particulièrement sa suite Pac-Man CE DX avaient déjà choisi d'abandonner le principe de l'endurance lors d'une longue suite de tableaux pour lui substituer celui de sessions de jeu brèves mais intenses. Cette tendance du "hardcore" est symbolique de la vague rétro : d'un côté, elle permet de retrouver l'excitation et la concision des débuts de l'arcade et renoue donc avec une logique remontant à la première moitié des années 1980, mais de l'autre, elle remet en cause les bases du fonctionnement du jeu vidéo depuis ses origines. Ainsi, paradoxalement, alors qu'elle était majoritairement composée de petits groupes plus ou moins amateurs, la vague rétro a su faire preuve de davantage de modernité que l'essentiel des grosses maisons de production d'alors, qui s'obstinaient encore à sortir des jeux de plus en plus longs et accaparants pour un public pourtant de plus en plus âgé et de plus en plus surchargé, et donc en quête d'expériences plus courtes et plus denses. Ce mélange entre des valeurs rétro et une modernité très réactive se retrouve de façon littérale dans la seconde grande tendance des jeux de la vague rétro... Second axe : les jeux à gimmick transgressifLes jeux à gimmick, qui utilisent une caractéristique marquante (concept, mécanique, héros, univers, etc.) pour se distinguer, sont aussi vieux que le jeu vidéo : Mole Mania par exemple, l'excellent jeu de puzzles sur Game Boy, reprend la formule classique des blocs à pousser mais la renouvelle grâce au gimmick de pouvoir alterner entre la surface et le sous-sol de l'aire de jeu. De même, les jeux à gimmick transgressif de la vague rétro semblent eux aussi suivre des recettes classiques et éprouvées (pour ne pas dire rebattues) permettant aux joueurs de retrouver spontanément leurs repères ; mais leur gimmick va ici largement au-delà du banal dépoussiérage en exploitant la puissance des machines modernes afin de transgresser le cadre classique du jeu avec une ampleur qui aurait été impensable dans les années 1980 ou 1990 (ou même début 2000). Le principe du gimmick transgressif est en effet de remettre en cause un fondement du jeu vidéo, comme les jeux "hardcore" ont remis en cause le concept d'endurance. Le meilleur exemple de cela, tant par sa date de sortie (pile au début du déferlement de la vague rétro, en 2008) que par son impact populaire et critique que par l'ambition de son gimmick, c'est Braid.  Dans Braid, on peut en effet remonter le temps à tout moment par la simple pression d'un bouton, ce qui est matérialisé à l'écran en temps réel (si j'ose dire) de façon très fluide et avec des effets d'accélération et de distorsion spectaculaires, ce processus de "rembobinage" ne comportant aucune limitation. Les conséquences ludiques sont drastiques : déjà, la logique classique du défi est totalement remise en cause puisque l'on peut corriger très facilement ses trajectoires et "annuler" sans délai une mort due à un ennemi ou un obstacle, ce qui procure évidemment un sentiment de toute-puissance inédit et grisant. Le jeu en profite pour exiger beaucoup de précision et de réflexion dans la résolution de ses puzzles, mais la manipulation du temps de Braid va bien au-delà d'une simple fonction "annuler" comme dans Catrap/Pitman (1990) ou Prince of Persia : The Sands of Time (2003)... En effet, le jeu introduit très vite des niveaux ou des éléments de niveaux gérant le temps de façon anormale : certains éléments ne sont pas affectés par notre "rembobinage", des niveaux font avancer le temps lorsqu'on va vers la droite et le font reculer lorsqu'on va vers la gauche, remonter le temps dans certains niveaux génère une "ombre" qui reproduit les mouvements que notre héros a effectués dans l'intervalle, on acquiert la faculté de poser une orbe qui ralentit le temps autour d'elle, etc. Un mot sur les graphismes de Braid : bien qu'en 2D, ils ont surpris à l'époque par leur sophistication, et cela pourrait sembler aller à rebours de la philosophie de la vague rétro. Il n'en est rien : d'abord, ce choix illustre ce qu'on a dit plus haut - si Jonathan Blow, l'auteur du jeu, a en effet décidé d'embaucher un graphiste professionnel (et donc de partager avec lui les bénéfices de son projet), c'est parce qu'il avait conscience que l'époque était très défavorable aux jeux en 2D et qu'une esthétique minimaliste aurait été un suicide commercial ; alors que quatre ans plus tard (sur le même magasin, le XBLA), le pixel art de Fez n'a posé aucun problème. Et ensuite, la raison principale est bien sûr que l'aspect visuel est secondaire : dans son fond ludique et en dehors de son gimmick, le level design de Braid renvoie à Lode Runner (1983) ou même au Donkey Kong des salles d'arcade (il lui rend d'ailleurs ouvertement hommage, cf. la capture d'écran ci-dessus), ce qui le classe bien sûr dans la vague rétro. En fait, on peut relativiser l'importance des graphismes jusqu'à classer Portal dans la catégorie des jeux "rétro" à gimmick transgressif, même si le titre de Valve Corporation est comme on l'a dit plutôt périphérique à la vague rétro... Quand Portal est évoqué, on parle bien sûr aussitôt de son gimmick incroyable permettant de relier deux "trous" déplaçables à volonté grâce à un pistolet futuriste, ou on radote sur ses aspects narratifs (GLaDOS, le "companion cube", "the cake is a lie", etc.), mais on discute très peu d'un troisième élément pourtant fondamental au jeu, un élément qui permet l'existence des deux autres et qui était tout autant transgressif à l'époque : le minimalisme.  Quand Portal est sorti en 2007 par le biais de la compilation The Orange Box, le monde vidéoludique était encore très marqué par Half-Life². Les deux premiers épisodes de Half-Life (1998 et 2004) avaient frappé les esprits grâce à l'intégration naturelle de leurs aspects narratifs et immersifs dans leur action, et le public s'attendait donc à avoir prochainement des nouvelles d'un Half-Life 3 encore plus ambitieux, tant narrativement que dans l'échelle de son univers. Quand Portal a été décrit par Valve Corporation elle-même comme faisant partie intégrante de la continuité de la saga, le jeu a du coup été perçu comme un avant-goût de cet hypothétique Half-Life 3... Dans ce contexte, la découverte de ce que l'on décrivait plus haut (à savoir "une suite de petits défis segmentés se déroulant dans des salles stériles ramenées à leur contenu ludique") a beaucoup dérouté - la presse et une partie du public s'attendaient à voir l'équivalent vidéoludique de la bande-annonce de Citizen Kane, et ils se sont retrouvés devant une version 3D de Fire 'n Ice ou Adventure of Lolo (NES). Le level design très dépouillé et très classique du jeu (avec des interrupteurs, des ascenseurs, etc.) a ainsi valu à Portal (on l'a oublié) quelques critiques dubitatives malgré son immense succès, l'idée dominante étant que son cadre minimaliste corsetait le jeu, le gimmick spectaculaire du pistolet à portails méritant, disait-on, un cadre du calibre d'un Half-Life 3. Or, comme pour Braid et Blinx, c'est exactement le contraire : c'est parce que son cadre est "rétro" (dans ses mécaniques et sur un plan esthétique, immersif et narratif) que Portal a pu mettre son gimmick au premier plan et exploiter tout son potentiel ludique. La narration inhabituelle du jeu, qui a tant charmé, découle elle aussi de ce cadre : du propre aveu des développeurs, GLaDOS, le "companion cube", le laboratoire stérile, le principe des "tests", etc. ont été élaborés simplement pour justifier le minimalisme du jeu et guider le joueur de façon non intrusive, l'impact narratif de ces éléments n'ayant absolument pas été anticipé. Portal 2 est une bonne démonstration de cela : au lieu d'être Half-Life 3, Portal 2 a repris strictement la formule de Portal, y intercalant simplement des segments narratifs bavards à l'écriture démonstrative et au gameplay simpliste façon "Où est Charlie", consistant bêtement à distinguer une surface grise susceptible de recevoir un portail dans un décor surchargé. Cette suite sortie quatre ans plus tard (que l'auteur du présent article a détestée, on l'aura compris) ne remet donc pas en cause les principes du jeu à gimmick transgressif respectés rigoureusement par le jeu original, elle se contente de greffer artificiellement des cinématiques plus ou moins interactives entre ses séquences de "tests" minimalistes afin de satisfaire les détracteurs du premier Portal. Après le succès de Portal puis de Braid, de nombreux autres jeux ont adopté le modèle du jeu "rétro" à gimmick transgressif : d'autres jeux de puzzles comme The Misadventures of P.B. Winterbottom (qui repose sur la création de clones et qu'on est libre de préférer à Braid) ou Spewer (jeu Flash de Edmund McMillen, co-auteur de Super Meat Boy, qui exploite formidablement la physique des fluides), mais aussi des jeux d'autres genres, comme Fez qui est un jeu de plateformes/aventure dont le gimmick surprenant joue sur les ambigüités d'un décor 3D représenté en 2D.  Une fois encore, la vague rétro s'illustre en étant bien plus qu'un simple retour aux sources, l'objectif étant toujours de revenir aux fondamentaux afin de se désencroûter de décennies de conventions, ce désencroûtement permettant ensuite de laisser le champ libre à de nouveaux concepts parfois révolutionnaires. Mais les nouveaux concepts en question ne sont pas nécessairement des concepts ludiques, comme on va le voir maintenant avec le troisième et avant-dernier axe d'innovation de la vague rétro...

Un avis sur l'article ? Une expérience à partager ? Cliquez ici pour réagir sur le forum (16 réactions) |